Et puis il y a eu la révolution, la répression, la guerre, la guerre de toutes parts, les barils de TNT, les gaz chimiques, les pendaisons, les massacres, les trous dans les maisons pour inventer un chemin protégé, les milices, les assauts, les surenchères politiques, religieuses, claniques, les exils, les maladies, la famine, les misères, la mort, la mort partout, le chaos. Immense.

Et puis il y a eu la révolution, la répression, la guerre, la guerre de toutes parts, les barils de TNT, les gaz chimiques, les pendaisons, les massacres, les trous dans les maisons pour inventer un chemin protégé, les milices, les assauts, les surenchères politiques, religieuses, claniques, les exils, les maladies, la famine, les misères, la mort, la mort partout, le chaos. Immense.

Appelez cela comme vous voulez.

Pour ma part, j’ai usé tous les mots. Peu à peu, au fil du temps et des horreurs, les mots, vidés de leur sens, souillés d’indignités et de larmes. Ces mots-là qui voulaient accompagner, combattre à leur façon, anéantis devant le supplice des enfants de Syrie et le cynisme des réponses données.

Le silence. C’est dans le silence que je rejoins mes amis syriens.

Mais les images demeurent, comme un écrin, un trésor, une douleur.

Et une urgence aussi, avant que l’effacement n’avale la mémoire.

C’était avant donc. Avant le 15 mars 2011.

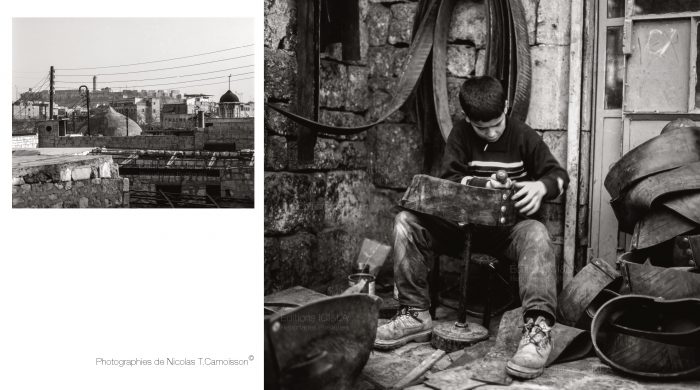

Quartier Bab al-Hadid, aux portes de la vieille ville. Nous y venions faire une pause dans nos voyages de travail entre Hama et Damas et rendre visite aux artisans des pneus.

Aujourd’hui, dans le sillage du photographe, revenir à Alep.

Le suivre en confiance puisqu’il est enfant autant de France que de Syrie, exilé, au fond, ici comme là-bas et libre, de fait, de ses images, de son regard. Cet hommage, à travers le souvenir éventré du quartier Bab al-Hadid et de ses artisans, c’est au peuple syrien que Nicolas T. Camoisson le rend, pour que la vie et l’espoir ne désertent pas tout à fait.

Avec lui, reprendre le chemin d’Alep. Pour ne pas oublier qu’elle est cette cité millénaire à l’histoire chargée du passage des hommes avec sa citadelle à la rude beauté et son souk, dédale enchanté de ruelles étroites et de khans ombragés, et si éclatante étape des longues caravanes de soieries et d’épices.

Suivre le photographe malgré le visage si abîmé de la ville parce qu’au-delà de son présent désastreux, Alep était une ville de mosquées, d’églises et de synagogues. En cela, part essentielle de notre histoire commune et de notre humanité.

Et à nouveau, ouvrir une des portes de la belle Alep, celle qui savait accueillir, celle de tous les possibles. L’étranger qui la visitait se sentait chez lui. Il savait qu’il pouvait céder sans honte, dans les fauteuils aux cuirs vieillis de l’hôtel Baron, au rêve facile de chevaucher aux côtés de Lawrence d’Arabie et se perdre sans crainte entre les tapis et les brocarts du souk, les forges incandescentes et l’odeur mêlée d’olive et de laurier qui s’échappait des savonneries. Et il lui suffisait de fermer les yeux et de se laisser envoûter par le silence, limpide et clair, du bîmâristân Argoun ou de puiser dans le souffle des nuits alépines, dans la douceur de ses matins frais, dans la densité de ses journées, un tourbillon de rêveries qui l’atteignait au cœur et le ramenait à l’enfance.

Alep la fabuleuse avait ce pouvoir-là. Elle aimait recevoir et faire vibrer les rêves des visiteurs, maintenir la légende, demeurer cette cité où les frontières entre contes et réalités s’emmêlaient joyeusement pour vous envelopper.

Ces chemins-là d’un Orient délicieux avaient un charme suranné et rassurant. Le charme de l’illusion.

La réalité du pays-prison rattrapait vite la légende et l’aplatissait sans préavis.

Mais les liens pouvaient s’écrire encore.

Et nous marchions ailleurs, vers des espaces au plus proche du peuple, des gens de la terre, des artisans aux mains fatiguées, à la peau tannée de labeur.

Dans le quartier Bab al-Hadid, leur monde à eux c’était un coin de rue qui prolongeait les étals lumineux et enivrés du rythme des frappes des mains sur le cuivre. Soudain, la pénombre gagnait, la noirceur prenait le pas sur la beauté dorée et raffinée des plateaux de cuivre suspendus à l’entrée des échoppes. On passait là une frontière invisible pour pénétrer dans le territoire des poussières opaques.

Artisans sans nom, comment fallait-il les nommer ? Récupérateurs de pneus ? Faiseurs de sacs pour tous les marchés de Syrie ? Artisans des énergies renouvelables ? Eux, ils étaient le bout du bout, l’extrémité, le dernier maillon de la chaîne des hommes. Les enfants travaillaient avec leurs pères et leurs grands-frères. Dès qu’ils le pouvaient après l’école, ils venaient aider les hommes.

De leur labeur naissaient sacs, seaux et panières qui recevaient ensuite les fruits et les légumes des marchés de tout le pays. On trouvait aussi, accrochés en grappes, aux murs de leurs ateliers, des engrenages pour les moteurs et des bandes, étroites et longues, réservées à la confection de sommiers ou de tabourets à l’assise en caoutchouc.

Ici, on vieillissait plus vite qu’ailleurs tant le métier était physique et pénible. L’odeur de l’épais tissu noir était souveraine et la lourdeur des roues conditionnait tout. La peau des visages et des mains traduisait cette usure fulgurante des corps au contact des pneus. Car il fallait une vigueur particulière pour tailler, à même les roues de tracteur ou de camion, des pans entiers de tissus de pneus. Les mouvements des artisans étaient précis et rigoureux. Leurs corps s’engageaient, s’élevaient, accompagnaient les roues, puis se tendaient, amortissaient, se courbaient et se redressaient. Leurs mains courageuses se mêlaient à la peau noire des pneus pour parcourir, redessiner les durs tissus et en extraire les rondeurs.

Dans cet ilot traversé de rudesses, la lumière pourtant irriguait les yeux des artisans, leurs amples mouvements et leur discrète élégance. Jeunes et vieux avaient une noblesse que rien n’altérait. Leurs rires racontaient tout de leur poésie. Ils étaient nos artisans-magiciens, nos princes-livreurs d’étincelles. Et à traverser la douceur de leurs chants, l’on savait que l’on venait de croiser les premières lueurs des lumières d’Orient.

Ces amis-là étaient notre légende à nous et bien plus : nous la tissions ensemble. C’était une victoire que nous tenions, eux et nous, entre nos mains, un fruit rare, une effronterie, un pied de nez, une rébellion souterraine : l’amitié et le bonheur de nous savoir différents les uns des autres, riches les uns pour les autres.

Nous bâtissions nos fondations secrètes.

Sans permis.

Comme les maisons de nuit de la Ghouta à Damas.

C’était avant. Avant le 15 mars 2011.

Depuis, beaucoup sont morts, les autres souffrent.

Pourtant, avant les feux et les ravages, il y avait Alep et les artisans des pneus de Bab al-Hadid.

Marion Coudert

Texte d’introduction du livre Revenir. Quartier Bab al-Hadid, Alep. Volet III coll. Territoires

En binôme : Ceux qui marchent. Lourdes de Marc Montméat.

Parution le 9 mars 2017